La construcción de la identidad protocolar argentina

The construction of the Argentine protocol identity

Marcela Barbaro[1]

marcelabarbaro@gmail.com

Recepción: 07/10/2022 Revisión: 02/12/2022 Aceptación:24/03/2023 Publicación:30/06/2023

DOI: https://doi.org/10.5944/eeii.vol.10.n.18.2023.35702

Resumen

El origen del Ceremonial y Protocolo argentino se vincula a la gesta revolucionaria que tuvo lugar a inicios del siglo XIX. Bajo los ideales de emancipación y libertad, la construcción de un estado soberano necesitaba de los procedimientos adecuados y de la normativa jurídica para generar una imagen de legitimidad institucional al nuevo gobierno, la cual serviría para la construcción de la identidad nacional y el sentimiento patriótico. El primer reglamento protocolar que data de 1810 se inscribe en el proceso de cambio político y social que comenzaba en el país, sentando las bases, las jerarquías y los honores que guiarán los actos y las conductas aplicadas en el ámbito gubernamental.

Palabras claves: ceremonial, protocolo, identidad, imagen, emancipación, Argentina

Abstract

The origin of the Argentine Ceremonial and Protocol is linked to the revolutionary deed that took place at the beginning of the 19th century. Under the ideals of emancipation and freedom, the construction of a sovereign state needed the appropriate procedures and legal regulations to generate an image of institutional legitimacy for the new government, which would serve to build national identity and patriotic sentiment. The first protocol regulation dating back to 1810 are part of the process of political and social change that began in the country, laying the foundations, hierarchies and honors that will guide the acts and behaviors applied in the governmental sphere.

Keywords: protocol, ceremonial, identity, image, emancipation, Argentine

Sumario

1. El origen del Ceremonial en el proceso de emancipación

2. Identidad e imagen

3. Evolución histórica del protocolo y ceremonial argentino

4. Conclusiones

5. Bibliografía

6. Recursos digitales

1. EL ORIGEN DEL CEREMONIAL EN EL PROCESO DE EMANCIPACIÓN

A principios del siglo XIX, durante la etapa virreinal, la crisis que atravesaba España tras la invasión napoleónica impactó negativamente sobre el dominio y manejo de sus colonias sudamericanas, lo cual profundizó el debilitamiento del virrey asignado en Buenos Aires y el descontento de parte de un grupo de criollos que, junto a las milicias, impulsaban cambios revolucionarios en pos de la independencia.

La necesidad de una profunda transformación estaba en marcha y la constitución de un nuevo gobierno era inminente. El 25 de mayo de 1810 el pueblo reunido frente al Cabildo impuso la voluntad de las mayorías creando la Junta Provisoria Gubernativa del Río de la Plata.

La conformación del primer gobierno patrio inauguró un período de reconstrucción y emancipación político-cultural, que contó con el manejo de grandes hombres que lucharon por sus ideales independentistas en pos de lograr una identidad soberana frente al mundo.

La renovación e implementación de nuevas políticas socioeconómicas generó nuevas instituciones que requirieron de una organización formal que garantizara la eficacia del nuevo gobierno a través del orden, los procedimientos y las normas adecuadas para su desarrollo. De esa manera, el origen del ceremonial y protocolo aplicado fue simultáneo al nacimiento de la patria.

Uno de los principales impulsores y protagonistas de la gesta revolucionaria fue el abogado Mariano Moreno (1778-1811), transmisor de los grandes ideales del pensamiento político occidental. En su carácter de Secretario de Guerra y Gobierno de la Primera Junta, formada tras el triunfo revolucionario sobre el ejército realista, Moreno desplegó su capacidad intelectual y su compromiso ideológico a favor del progreso y la ilustración.

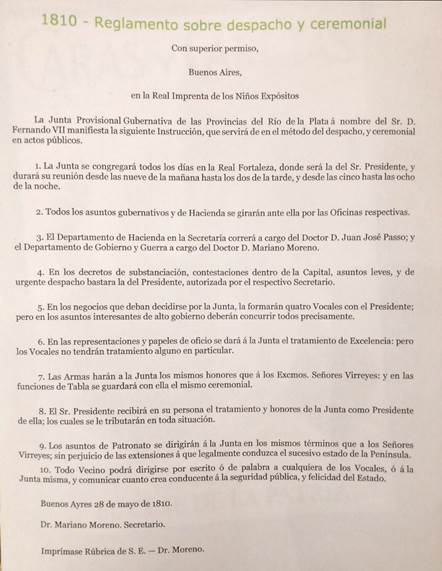

Entre sus aportes al nuevo gobierno patrio, creó el primer periódico oficial, llamado La Gaceta a fin de difundir medidas innovadoras en materia social y económica, fundó una biblioteca pública; le dio importancia vital a la educación; impulsó los puertos al comercio exterior y redactó su reglamento. Asimismo, y bajo el consentimiento de los integrantes de la Junta, escribió el “Reglamento para el Ejercicio de la Autoridad de la Junta Provisional Gubernativa del Río de la Plata” o el “Reglamento para el despacho y Ceremonial” fechado el 28 de mayo de 1810, dando inicio al ceremonial argentino.

El contenido del primer reglamento protocolar que se dictó en el país da cuenta de la importancia de otorgar el debido tratamiento a los procedimientos administrativos como a la cortesía y honores que debían aplicarse a las autoridades gubernamentales. En este caso, el presidente de la Junta de gobierno recibió una distinción similar a la otorgada al virrey depuesto recientemente de su cargo. El objetivo del documento, tendiente a organizar, reglamentar y respetar las jerarquías de los puestos que se creaban acorde con la situación, sentó un precedente histórico en el país, al tiempo que promoverá las futuras convenciones sociales y las conductas adecuadas para los diferentes tipos de actos desarrollados en el ámbito oficial.

Como puede apreciarse, en la búsqueda por afianzar el poder y llevar a cabo una planificación y comunicación estratégica, la aplicación del protocolo contribuyó a legitimar el proceso de cambio político y social que recién comenzaba a desarrollarse con grandes dificultades por delante. “La sociedad se halla en una situación compleja, porque estaban frente a un proceso en el que los contornos mismos de sus comunidades políticas de pertenencia se hallaban en plena transformación” (TERNAVASIO, 2009: 112-116).

La importancia de afianzar dicha pertenencia se traduce en la necesidad de los gobernantes de construir la identidad como pueblo y, luego, como nación, a través de la creación de los símbolos patrios (la bandera nacional, el escudo, la escarapela y el himno), de transmitir el ejemplo y la idealización de sus próceres; y de establecer un sistema normativo que regle las conmemoraciones festivas en su honor. “Diversas legalidades y legitimidades se pusieron en juego”, expresa Marcela Ternavasio (2009: 118)en su análisis histórico de la Argentina entre los años 1806-1852. El buen uso y empleo de estos recursos trascendentales, irá moldeando la imagen institucional del gobierno y del poder político que definieron los primeros años de nuestra historia.

El documento histórico que veremos a continuación se constituyó en el marco del nacimiento del primer gobierno patrio y de las ideas progresistas que “introdujo Mariano Moreno en el discurso argentino, teniendo como horizonte la libertad de expresión, la igualdad universal, la libertad individual, el disentimiento y un gobierno representativo bajo la ley” (SHUNMWAY, 2015: 63).

Figura nº 1. “Reglamento para el despacho y Ceremonial-1810”

http://www.argentinahistorica.com.ar/intro_archivo.php?tema=8&titulo=10&subtitulo=16&doc=66

Consultado el 5 de octubre de 2022

El valor y reconocimiento de aquel documento firmado en 1810 impulsó a los integrantes del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) y a la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación a elevar un proyecto al Poder Ejecutivo, a fin de declarar –de forma unánime– el “28 de mayo Día Nacional del Ceremonial Argentino”, el cual se celebra y conmemora en todo el país. Luego de 183 años, la reivindicación histórica del reglamento consiguió la aprobación a través del Decreto Nacional Nº 1574 fechado el 27 de julio de 1993.

En sus considerandos establece:

“Que la mencionada declaración tiene por objeto poner de relieve la trascendencia e importancia del ceremonial como elemento imprescindible de la organización de todas las manifestaciones oficiales de las administraciones públicas, marcando, al propio tiempo, el punto de partida para una nueva concepción y conformación del Ceremonial Público Argentino, no sólo como disciplina de organización sino, además, como vehículo incuestionable e inmejorable de elevación y fortalecimiento de la imagen cultural de la Nación.”

A fin de avanzar en la historia, es importante señalar y diferenciar los términos que emplearemos al referirnos a ceremonial y protocolo, teniendo en cuenta el documento oficial que le dio origen a dicha práctica en la República Argentina.

Según la definición de la RAE (online) ceremonial “es la serie o conjunto de formalidades empleadas para cualquier acto público o solemne”. Para profundizar el concepto, la doctora y catedrática Dolores del Mar Sánchez González (2018: 218) en el artículo Protocolo y derecho: Juricidad del Protocolo puntualiza al ceremonial “como el procedimiento, la guía de actuación creada exprofeso para un acto concreto”. Es decir, el ejercicio y aplicación de dicha práctica optimiza los recursos y brega por el cuidado de la imagen institucional, tanto pública como privada.

Desde el inicio de las primeras civilizaciones, el ceremonial estuvo destinado al cuidado y desarrollo de los vínculos que fueron estableciéndose entre hombres y mujeres de diversas culturas y orígenes, como así también oficia de garante en las relaciones político-sociales de una comunidad. Sin embargo, la organización de dichos procesos requirió de una normativa específica que regule y optimice su debida aplicación. Así nace el protocolo, encargado de normar jurídicamente los usos y costumbres de una sociedad; establecer un ordenamiento jerárquico a las autoridades públicas y privadas; y otorgar el debido tratamiento a los cargos y funciones ejecutivas dentro las instituciones y organismos del Estado.

De este modo, el protocolo no puede disociarse de su carácter jurídico ni de su importancia social y cultural. El mismo será aplicado por quienes ejercen el ceremonial en eventos o actos administrativos a fin de adecuar las herramientas y los elementos para tal fin.

Como hemos señalado, ambas disciplinas funcionan de manera conjunta potenciando su lazo interdisciplinario. Desde sus inicios, se han vuelto áreas imprescindibles en todo proceso de organización y comunicación, al abocarse a la planificación y elaboración de la imagen que se desea transmitir y mantener frente a los diferentes públicos –internos y externos– a los que se dirige.

“El protocolo no es sólo un conjunto de normas. Porque ese conjunto de normas persigue unos objetivos determinados que no se quedan tan solo en regular la convivencia –lo que sucede en el caso de los usos sociales y la educación o buenas maneras–, sino en transmitir una imagen o mensaje a unos determinados públicos. Y para ello utiliza una serie de técnicas y estrategias. Por tanto, el protocolo no es sólo derecho, también es Comunicación y Relaciones Públicas y Sociología. Por ello defiendo el carácter multidisciplinar del protocolo” (SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 2015: 55-63).

Según Jean Serres (2001: 27), gran maestro francés del protocolo moderno, citado por María Berisso (2001:23-27) “el ceremonial crea la atmósfera para las relaciones, y el protocolo codifica las reglas que gobiernan el ceremonial, dando a cada participante las prerrogativas, privilegios e inmunidades que les corresponden”.

Para lograr eficazmente ese objetivo, también se necesitó del acuerdo tácito entre los miembros de una comunidad, al aceptar y compartir las creencias, tradiciones y valores culturales que regirán los usos y costumbres, como las normas puestas en práctica en todo tipo de evento y ceremonia que se realice.

2. IDENTIDAD E IMAGEN

Para hacer referencia al concepto de imagen, debemos acercarnos a algunas definiciones que enfatizan su potencialidad y características, no sólo partiendo de la premisa de que todo lo que nos rodea genera imagen, sino por su vínculo con el ceremonial y protocolo.

Según el economista norteamericano Kenneth Boulding (1993:62)“la imagen es la totalidad de las percepciones sensoriales y de las interrelaciones de pensamiento que cada persona asocia con una entidad”. La cita empleada por el profesor Fernando M. Fernández Escalante (1993:62-63), le permite ampliar dicha definición y analizarla según los tres componentes emocionales y cognitivos que entran en juego:

1) Tangibilidad versus intangibilidad de la entidad (o sea, como la imagen es percibida por la persona teniendo en cuenta que los objetos y los sujetos son tangibles, a diferencia de las emociones y los números).

2) Significación versus no significación (se relaciona con lo que representa la imagen para cada individuo).

3) Grado en que se considera a la entidad como consonante (aire de familiaridad y confianza) con la imagen que la persona tiene de sí misma, o disonante (incompatible) al resultarle una imagen amenazante.

De lo expuesto, surge cómo será la imagen que cada uno se forme sobre algo o alguien en particular.

Asimismo, el doctor Gustavo F.J. Cirigliano (1990:78) expresa: “la imagen es la más o menos intensa manera en que es reflejada, pensada, sentida, valorada una institución y en función de la cual el individuo actúa”. La imagen aparece como un esquema de posibles respuestas o actitudes o como un perfil de conductas anticipadas que constituyen una imagen predeterminada en cada uno de los receptores, señala el autor. Por eso, existen tantas imágenes como personas estén recibiendo esa interacción directa o indirecta con la institución.

El tratamiento sobre dicha imagen estará vinculado a aquello que se desea proyectar y resaltar sobre los otros, ya sea las virtudes, los valores, las cualidades o características que identifiquen y caractericen a un gobierno o autoridad sobre otra. Partir de ese objetivo implica una adecuada estrategia comunicacional que impacte e influya sobre la opinión pública a fin de obtener el apoyo y/o consenso necesario para desarrollar un plan de gobierno con políticas públicas que se dan a conocer y promocionar a través de los actos o eventos oficiales que se lleven a cabo. En dicho caso, la aplicación del protocolo será “la forma en que las instituciones políticas transmiten una determinada imagen a la sociedad, y en relación con sus gobernantes y al poder” (SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 2015: 55-63).

En consonancia con la imagen gubernamental, el publicista Oscar Billorou (1990: 219) hizo referencia a dos tipos de imágenes que se transmiten. Una física y otra conceptual. La primera corresponde a la imagen formal de los objetos físicos que se articulan en los públicos: la vestimenta, la presentación, los símbolos. La segunda, es la que articula los hechos de comunicación que brindan al público conceptos acerca de las personas e instituciones. Para lograr un buen resultado, habrá que determinar a priori las cualidades que la imagen debe connotar.

Como hemos visto, los autores citados comparten y coinciden, en mayor o menor medida, en que imagen implica un fenómeno subjetivo de percepción, donde el factor psicológico, racional y comunicacional se pone en juego para impactar positiva o negativamente en la sociedad. Teniendo en cuenta los diferentes actores sociales que participan e interactúan en las celebraciones y eventos realizados de forma pública o privada, la formalidad en el proceso integral de comunicación compuesto por: emisor - receptor - codificación - mensaje - canal - decodificación - retroalimentación responderá a los intereses y necesidades de la época en la que tengan lugar.

¿Qué es lo que se desea proyectar? ¿Cuál es la imagen simbólica que representa a un gobierno? ¿Qué factores confluyen en la construcción de la identidad de un Estado? Las respuestas a estos interrogantes han impulsado los intereses y necesidades de los diversos actores sociales que participan e interactúan en las políticas públicas. Alcanzar los objetivos propuestos fortalece el sentimiento de pertenencia y arraigo del pueblo en relación con sus raíces, sus tradiciones y su cultura; las cuales impactarán sobre la legitimidad del gobierno y las instituciones. Por tal motivo, la construcción de la identidad, que fue adquiriendo la consolidación del Estado-Nación desde 1810 en adelante, se refleja en la autoidentificación paulatina de los sujetos sociales que se incluyen y participan del relato histórico y colectivo al que pertenecen.

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROTOCOLO Y CEREMONIAL ARGENTINO

El proceso evolutivo trazado en un país que pasó de ser una colonia a una República soberana orientó la mirada de sus próceres y hacedores de la patria hacia una proyección del orden y el progreso, necesarios para brindar y sostener en el tiempo un mejor porvenir para todos los habitantes. Bajo ese mismo horizonte de proyección política es que surge el “Reglamento para el despacho y Ceremonial” de 1810, el cual acompaña y fortalece la imagen institucional, a la vez que resulta una nueva forma de comunicar.

Como se expone a continuación, los distintos períodos de gobierno constitucionales y de facto, que tuvieron lugar desde la épica revolucionaria hasta la actualidad, fueron modificando y ampliando las normas, los alcances y los procedimientos establecidos por protocolo y el ceremonial argentino.

Cronología:

· 1926: Primer Decreto del presidente Marcelo T. De Alvear, estableciendo el orden de jerarquías y precedencias según el carácter de la ceremonia, ya sea diplomática, militar o civil.

· 1946: Decreto N.º 14239 desde el cual se instituyó el ceremonial del Estado que continuó en funciones hasta el golpe de estado de 1955, en el que fue sustituido por decisión del gobierno militar.

· 1949: Decreto N.º 33533 a partir del incremento de actos y ceremonias relacionadas con la presidencia de Juan Domingo Perón, el ceremonial del Estado pasa a depender de la Presidencia por vía del Ministerio de Asuntos Técnicos. En el mismo, también se establecen las funciones y responsabilidades de Ceremonial.

· 1971: Decreto N.º 43 firmado por la Junta de comandantes en jefe, marca la diferencia que se establece en el protocolo durante la dictadura, en la cual se leen primero los tratamientos protocolares y luego los cargos de las diferentes jerarquías. La precedencia es más corta y no se prevé ningún lugar para diplomáticos o militares retirados, entre otros puntos.

· 1973: Decreto N.º 849 se crea un organismo único para la Presidencia y organismos del Estado, a cargo de un jefe Superior de Ceremonial.

· 1976: Decreto N.º 510 firmado por la presidenta María Estela Martínez de Perón, hace referencia al Decreto N.º 849 y a la competencia del jefe Superior de Ceremonial aprobando sus disposiciones en las ceremonias oficiales.

· 1976: Decreto N.º 344 con Resolución N.º 206/76 de la Junta Militar a través del cual se modifica el orden de precedencia con carácter provisorio y se deroga el Decreto N° 510/76. La particularidad del orden que establece es asignarle a la Junta Militar el primer lugar de la precedencia y al presidente el segundo.

· 1983: con la llegada de la Democracia, el presidente Raúl Ricardo Alfonsín deroga el Decreto N.º 344/76 a través de la Resolución N.º 206/85 y se retoma el uso del Decreto N.º. 510 para establecer las precedencias. Se suprimen los tratamientos de “Su Excelencia” para el señor presidente de la Nación y el resto de las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales.

· 1985: Decreto N.º 333 “Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativo” firmado por el presidente Alfonsín, se aboca a organizar el ceremonial escrito. En uno de sus considerandos establece: “es imprescindible adecuar los instrumentos reguladores de los organismos que integran el Gobierno de la Nación, en cuanto a su funcionamiento y a la gestión y trámite de sus actos, eliminando toda referencia a mecanismos, instituciones o reparticiones extrañas al orden jurídico establecido por la Constitución Nacional”. Y señala: “Es necesario acentuar rasgos de austeridad que deben caracterizar a los gobiernos republicanos, imprimiendo tal sello no sólo al alcance, sino a la firma y a la tramitación de sus actos”.

· 1986: Decreto N.º 376 establece las funciones de la Dirección Nacional de Ceremonial.

· 1989: Durante el gobierno del presidente Carlos Saúl Menen se reelabora el orden de precedencias protocolares de aplicación en el ámbito de la Administración Pública Nacional o bajo la órbita del Poder Ejecutivo, sin presencia del cuerpo diplomático. Asimismo, implementará un orden especial cuando participan en un acto varios jefes de Estado, de Gobierno y autoridades públicas del extranjero.

· 1993: Publicación del Decreto N.º 2072 firmado el presidente Carlos Menen con el orden general de precedencias que rige hasta la actualidad, derogando el Decreto N.º 510/76.

· 1999: Decreto N.º 655 amplia cargos al Decreto Nº2072/93.

· 2020: Decreto N.º 140 modifica y agrega nuevos cargos al Decreto N.º 2072/93 que sigue vigente y de aplicación en todo el territorio argentino.

4. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta el marco histórico que dio nacimiento al ceremonial y protocolo argentino, su origen se vincula a la gesta revolucionaria que tuvo lugar a inicios del siglo XIX, al aportar procedimientos, brindar un orden, establecer jerarquías y dictar la normativa jurídica adecuada para ayudar a consolidar un estado soberano, que respete y se ajuste a los usos y costumbres que lo identifican.

El camino trazado por el nuevo gobierno necesitará de una estrategia comunicacional que le otorgue legitimidad a través del cuidado de una imagen que los represente y con la cual el pueblo se identifique. Por eso mismo, las normas protocolares y su aplicación en los actos oficiales de parte del ceremonial gubernamental favorecerán el respeto por las tradiciones, los símbolos patrios y las instituciones a las que representa, generando un sentimiento de pertenencia en los ciudadanos. El carácter interdisciplinario de ambas áreas ayudará en el proceso de consolidación y credibilidad del poder político.

La elaboración de la imagen que se desee construir dependerá de la percepción y experiencia individual de los sujetos que la reciben, así como de las formas empleadas para transmitir las políticas públicas. En dicho proceso, se pondrán en juego factores psicológicos, racionales y comunicacionales, los cuales impactarán en la forma en que cada individuo las perciba.

Teniendo en cuenta los ideales de emancipación y libertad que se libraron a partir de 1810, la construcción de la patria necesitaba de los procedimientos adecuados y las normas legales que le permitieran enaltecer la memoria de los ideales por los que lucharon nuestros próceres, los cuales serán honrados en sociedad a través de las ceremonias oficiales debidamente organizadas para tal fin.

Con el objetivo de mantener viva la evocación de los acontecimientos más relevantes de nuestro pasado, afianzar los sentimientos de pertenencia, reconocer jerarquías y establecer el orden que facilite nuestras relaciones con la comunidad y las instituciones políticas, la importancia del ceremonial y el protocolo permitió ab initio profundizar los lazos socioculturales y políticos, que rememoran y fortalecen nuestra historia.

5. BIBLIOGRAFÍA

BARBARO, Marcela, “Ceremonial gubernamental: reglas y convenciones que guían nuestros comportamientos sociales”, Revista Digital Broquel, nº 6, Procuración del Tesoro de la Nación, 2020. https://broquel.ptn.gob.ar/broquel/2020/06/05/ceremonial-gubernamental/

BERISSO, María, Protocolo y ceremonial: oficial, empresario y social. Teoría y práctica. Madrid, Espasa, 2001. Antecedentes y definiciones pp. 23-28 y Capítulo VI: El ceremonial en la Argentina pp. 95-122,

BILLOROU, Oscar, Introducción a la publicidad. Buenos Aires, Ateneo, 1990, p. 219.

CIRIGLIANO, Gustavo F.J., Relaciones Públicas. Buenos Aires, Hvmanitas, 1990, p. 78.

FERNÁNDEZ ESCALANTE, FERNANDO M., “Ciencia de la información y Relaciones Públicas. Comunicaciones Teoría de la opinión pública. Buenos Aires, Ediciones Macchipp, 1993, Capítulo 3.Teoría de la opinión pública, pp. 62-63

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M.D.M., “Notas sobre la evolución del protocolo y el ceremonial en España”, Revista de Estudios Internacionales, vol. II, nº 2, 2015., pp. 55-63.

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M.D.M., “Protocolo y Derecho: Juricidad del Protocolo”, Revista de Estudios Institucionales, vol. V, nº 8, 2018, pp. 215-225.

SHUMWAY, Nicolás, La invención de la Argentina: historia de una idea. Buenos Aires, Planeta, 2015. Cap. 2: Mariano Moreno.

TERNAVASIO, Marcela, Historia Argentina 1806-1852. Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2009. Cap. 4: De la guerra civil a la guerra de la independencia, pp. 112-116

6. RECURSOS DIGITALES

Reglamento para el Despacho y Ceremonial de 1810. La Argentina histórica, Archivo Primera Junta, 2008. http://www.argentinahistorica.com.ar/intro_archivo.php?tema=8&titulo=10&subtitulo=16&doc=66

Decreto Nº 1574/93: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/15172/norma.htm

Decreto Nº 333/85: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/40882/texact.htm

Decreto 2072/93: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-2072-1993-17573

![]() This work is licensed under

a Creative Commons

Attribution 4.0 Unported License

This work is licensed under

a Creative Commons

Attribution 4.0 Unported License